这周刚开局就被迫按下暂停键——此刻我正坐在输液室冰凉的铁椅上,看着护士将针管内的液体注入我的手臂中。手背上,身上浮起的红团像是某种恶作剧的标记,而这场身体的反叛已经是第二次上演。

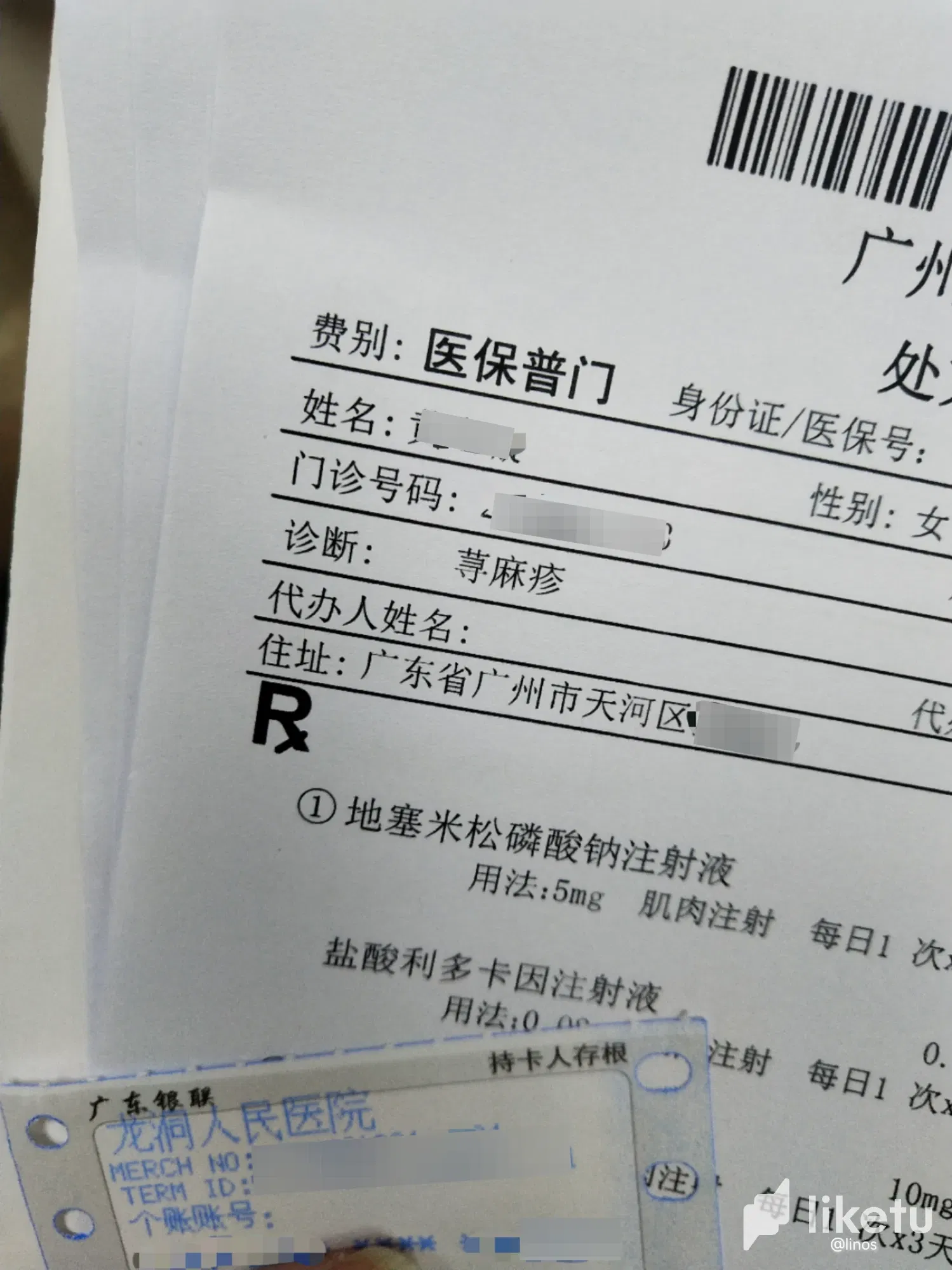

去年秋天第一次被荨麻疹偷袭时,那些不规则的红斑像是皮肤上跳动的火焰。门诊医生用圆珠笔敲着化验单:"慢性荨麻疹,过敏原筛查做不做?"听到七八百多的价格我本能想拒绝,却在听到"职工医保能报七成"时犹豫了。当时握着手机的手都在发烫,最后决定还是做了,想着要是能知道自己对什么过敏也好。

等待报告的那周,我像个侦探般排查着生活轨迹:外卖、自己做的饭菜,出租屋新换的床单、地铁站口的花香...可最终检测单上所有常见过敏原都画着无情的"阴性",就像面对一道没有标准答案的考题,一切正常。医生只能递来三天打针加雾化方案,账单上医保卡余额都被划走时,我第一次发现医保余额的作用。但因为当时我刚工作,里面的余额也不多,自己还需支付一部分。

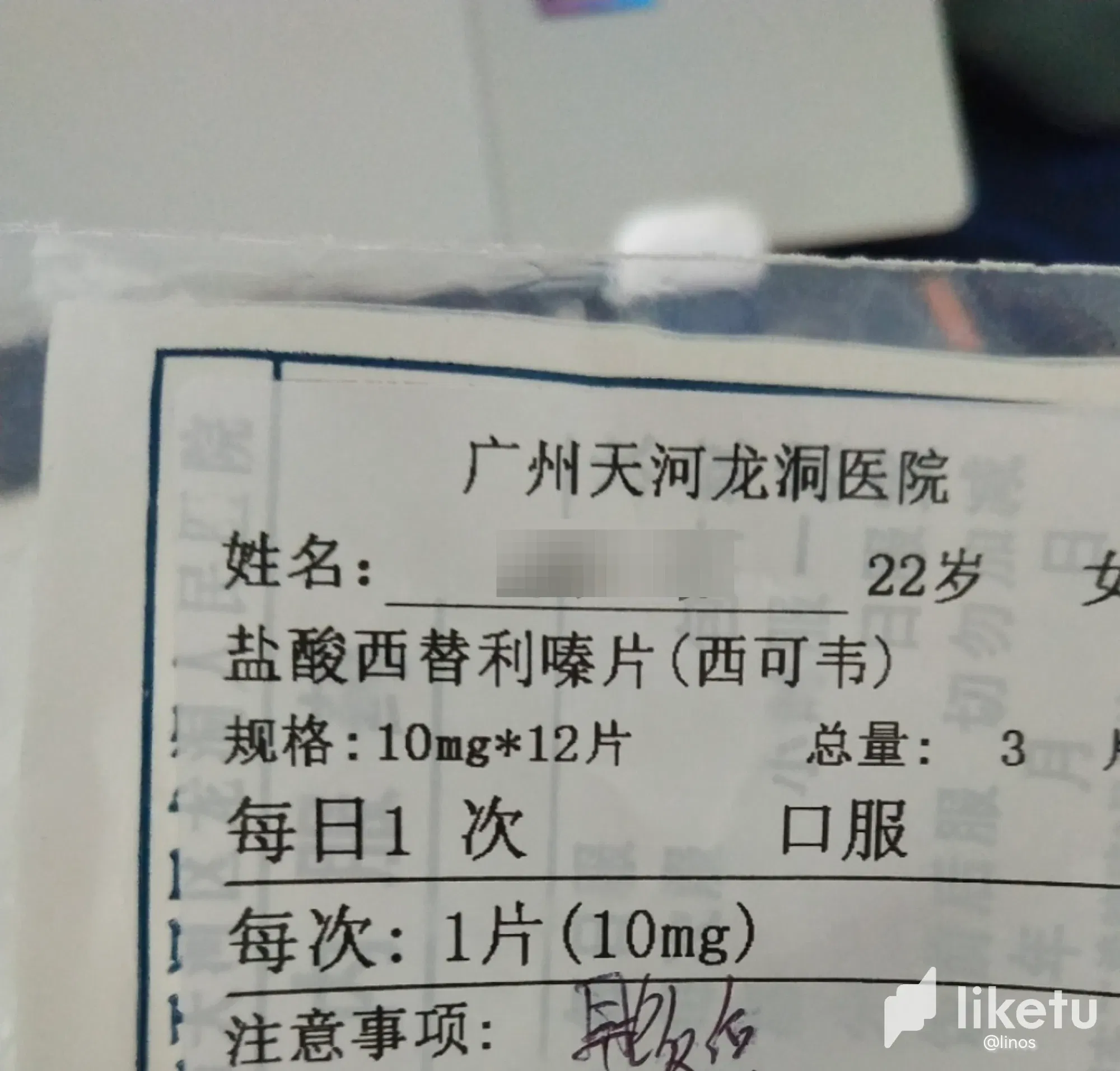

本以为这场战役早已结束,没想到这个周末的疲惫成了复发的导火索。周日下午的门诊大厅,我坐在诊室外面的铁椅上,听着患者,护士,医生走来走去的声音。和之前的治疗流程一样,打针,雾化,吃药,拿中药液。因为医院6点前下班,所以我接下来连续俩天提前一小时逃离工位,在晚高峰的车流里把自己塞进地铁时,忽然觉得请病假扣半薪的规则都变得仁慈起来。

现在终于能懂知道定点医院怎么选,明白定点医院报销的大概比例。这些曾经像天书般的医保规则,在刷卡的"滴滴"声里逐渐清晰。我用棉签按着刚打完针的手臂,看着从窗外缝隙漏进来的光线,突然觉得这场病或许不只是身体预警——它更像成年生活递来的考卷,逼着我们学会在病历本和报销单之间,打捞属于自己的生存智慧。

For the best experience view this post on Liketu